如何正确书写“闹”字的笔顺?

汉字,作为中华文化的载体,承载着千年的历史与智慧。每一个字都如同一幅微缩的画卷,蕴含着独特的美学意蕴和结构之美。在众多汉字中,“闹”字以其生动的形态和丰富的内涵,成为了一个饶有趣味的研究对象。本文将从“闹”字的笔顺出发,多维度地探讨其背后的文化意义、字形演变、应用场景以及在现代社会中的独特表现。

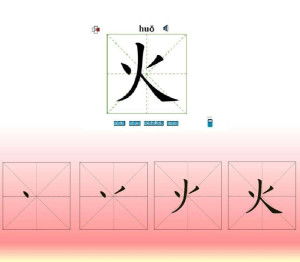

“闹”字的笔顺是:点、横折钩、撇、点、竖折/竖弯。这简单的几笔,勾勒出了一个热闹非凡的场景。在书写时,我们首先轻点一笔作为起始,随后以横折钩描绘出字的上半部分框架,紧接着的一撇一点,如同人们在喧嚣中挥动的手臂,而最后的竖折或竖弯,则像是一条曲折的小路,引导我们进入这个充满活力的世界。

从字形演变的角度来看,“闹”字经历了漫长而复杂的变化过程。在甲骨文和金文中,尚未发现明确的“闹”字字形,但可以推测其可能与“门”、“市”等字有关,因为古代的市场常设在城门附近,是人群聚集、交易喧哗之地。到了小篆时期,“闹”字逐渐定型,形成了我们现在所见的雏形。其字形结构既体现了市场的喧嚣,又隐含了人们生活中的热闹与欢乐。

文化意义上,“闹”字与中华民族的节日庆典、市井生活紧密相连。在中国传统节日中,无论是春节的鞭炮齐鸣、元宵节的灯火辉煌,还是端午的龙舟竞渡、中秋的月圆人团圆,都充满了“闹”的气息。这些节日不仅是家人团聚的时刻,更是社区、村落乃至整个社会共同欢庆、热闹非凡的盛宴。此外,在市井生活中,“闹市”一词形象地描绘了城市中心的繁华景象,那里有熙熙攘攘的人群、琳琅满目的商品和此起彼伏的叫卖声,构成了城市独特的风景线。

在文学作品中,“闹”字更是被赋予了丰富的情感色彩和表现力。从唐诗宋词到明清小说,无数文人墨客用“闹”字描绘出了一幅幅生动的生活画卷。如杜甫的“春日游,杏花吹满头。陌上谁家年少,足风流。妾拟将身嫁与,一生休。纵被无情弃,不能羞。”中的“游”与“闹”相呼应,描绘出春日里少男少女在杏花纷飞的田间小路上嬉戏打闹的欢乐场景。又如《红楼梦》中描述的贾府元宵夜宴,那灯火通明、人声鼎沸的场面,正是通过“闹”字得以生动再现。

在现代社会中,“闹”字的应用场景更加广泛,它不再局限于传统节日和市井生活,而是渗透到了人们日常生活的方方面面。在社交媒体上,“闹”字常被用来形容网络热点事件的火爆程度,如“这件事在网上闹得沸沸扬扬”。在娱乐产业中,“闹剧”一词则用来形容那些情节荒诞、引人发笑的影视作品或现实生活事件。此外,随着城市化的加速和人们生活节奏的加快,“闹中取静”成为了许多都市人向往的生活方式,即在喧嚣的城市中寻找一片宁静之地,享受片刻的安逸与放松。

值得注意的是,“闹”字在不同语境下还可能带有一定的贬义色彩。如“闹腾”一词,有时用来形容某人或某事物过于吵闹、不安分,给人带来困扰。这种贬义色彩的出现,与“闹”字本身所蕴含的喧嚣、混乱的意象有关。然而,正是这种多义性,使得“闹”字在语言表达中更加灵活多变,能够准确传达出说话者的情感和意图。

除了上述几个方面外,“闹”字还与中华民族的民俗文化紧密相连。在许多地区,人们有“闹春”、“闹元宵”等习俗,通过放鞭炮、舞龙舞狮、踩高跷等方式来驱邪避灾、祈求丰收和幸福。这些习俗不仅丰富了人们的文化生活,还增强了社区的凝聚力和归属感。此外,“闹洞房”、“闹新娘”等传统婚礼习俗,也体现了中华民族对于婚姻和家庭的重视与祝福。

在教育领域,“闹”字也被赋予了积极的教育意义。如“热闹课堂”一词,用来形容课堂氛围活跃、学生参与度高的情况。在这种课堂氛围下,学生的学习兴趣和积极性得到激发,有利于培养他们的创新思维和实践能力。因此,许多教育工作者致力于创造“热闹课堂”,让学生在轻松愉快的氛围中学习成长。

随着时代的发展,“闹”字在跨文化交流中也逐渐展现出了其独特的魅力。在许多国际性的文化活动中,如春节庆典、中秋晚会等,都能看到“闹”字所代表的中国传统节日文化的身影。这些活动不仅让外国友人领略到了中国文化的魅力,还促进了中外文化的交流与融合。

综上所述,“闹”字以其独特的笔顺和丰富的文化内涵,成为了汉字中一颗璀璨的明珠。它不仅记录了中华民族的历史变迁和文化传承,还反映了人们在不同历史时期的生活状态和情感世界。在现代社会中,“闹”字依然保持着其强大的生命力和表现力,不断为人们带来新的感受和启示。让我们在书写“闹”字的同时,也用心去感受它所蕴含的那份热闹与欢乐吧!

- 上一篇: 揭秘!四面楚歌成语背后代表的生肖是哪个?

- 下一篇: 如何构建包含'浇'字的词组?

火爆游戏玩不停

新锐游戏抢先玩

游戏攻略帮助你

更多+-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03